【13】熱式風速計の原理について

熱式風速計の原理について、アネモマスター風速計 (Model 6112)を例に挙げ説明します。

1.はじめに

ご愛顧いただいております当社製品のアネモマスター・クリモマスター風速計を例として、熱式風速計の測定原理についてご紹介いたします。従来、建築物内の換気機能を定期的に検査するために熱式風速計が利用されてきました。近年では、建築物内の快適性や建築物に対する風(台風、ビル風など)の影響評価、また、クリ-ンルーム内環境の管理項目の1つである風測値の管理ツールとして、あらゆるシーンで熱式風速計をご利用いただいております。

風速値の測定方法としては、熱式以外に、風車などに代表されるヒラム式(ベーン式)、空気の流れの中で発生する圧力を測定するピトー管式、レーザー光線や超音波を利用したレーザー流速計や超音波風速計があります。これらの中で最も手軽で汎用的に利用されている風速計は熱式風速計であり、その基本原理、受感部の構造、および本体機能について説明いたします。

2.熱式風速計の原理

2.1 基本原理

加熱された物体を空気中に放置すると物体の熱が周囲の空気中に移動することにより、物体の温度が下がります。この加熱された物体に風を吹き付けると更に温度降下が加速します。このことから加熱された物体に風を吹き付ける風速値と、その風により空気に移動する熱量(熱放散量)の関係が判れば風速計として利用できます。この関係は次の式で表すことができます(Kingの式)。

QH=(a+b√U)×(T- Ta)----------------(1)

ここでは、

QH:放散熱量

U:風速値

Ta:周囲流体の温度

T:熱線(風速素子)の表面温度

a、b:流体および熱線の形状により決まる定数

を示します。

2.2 定温度型熱式風速計の原理

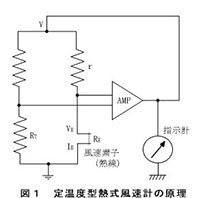

現在、一般に熱式風速計と呼ばれているのは、ほとんどが定温度型熱式風速計です。これは風の冷却作用による放散熱量(QH)と同じだけ風速素子に熱量を供給します。つまり、放散熱量(QH)と供給熱量(Q)は常に平衡状態です。したがって、風速素子の温度は常に一定に保たれます。風速値はこの供給熱量(Q)を測定することにより知ることができます。この定温度型熱式風速計の原理図は図.1のとおりです。

図.1:定温度型熱式風雨速計の原理

ここで、風速素子の抵抗をRH、風速素子に流す電流をIH、風速素子両端の電圧をVHとすると、

供給熱量Qは、

Q=IH2×RH=VH2/RH ----------------(2)

と表されます。ブリッジ両端の電圧をV、熱線側の抵抗をR(=RH+r)、風速素子に流れる電流をIH とすると

V=IH×R

=IH×(RH+r)

=VH×(RH+r)/RH --------------------(3)

ここで、(RH+r)/RHは定数なのでK=(RH+r)/RHとします。式(2)、式(3)より、供給熱量Qは

Q=V2/(K2RH) --------------------(4)

放散熱量Hと供給熱量Qは平衡になるので、式(1)、式(4)からH=Qとなります。

よって

V2=(a+b√U)×(T- Ta)×(RH+r)2/RH--------------------(5)

I2=(a+b√U)×(T- Ta)/RH --------------------(6)

となります。a、bは、式(1)と同様に定数です。

これら2式が定温度型熱式風速計の基本式であり、これをKingの式といいます。

Kingの式を利用して風速値を知る方法として、白金線のような抵抗温度係数の大きな金属を風速素子に使用して、その風速素子を電気的に加熱する方法があります。電子(電気)回路などに使用される抵抗(温度係数の小さなもの)に電流を流すと、その電流と抵抗両端の電圧の関係は直線(オームの法則)となり、風速素子として用いることができません。

白金抵抗体のように抵抗温度係数の大きな抵抗体に電流を流すと発熱します。この発熱により白金抵抗体の抵抗値も大きくなります。一定の電流を流し続けると、図2のように発熱により増加した抵抗値に応じて、白金抵抗体の両端の電圧も上がります。白金抵抗体の特性から、電流と電圧の関係は、直線ではなく曲線となります。このとき、抵抗値の増しかた、すなわち白金抵抗体の温度の上がりかたは、周囲の雰囲気条件(流速、流体温度など)によって異なります。

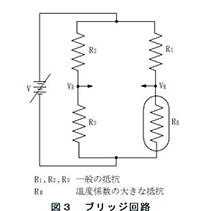

流体温度が一定の場合、図2のように流速によって曲線の形状が異なります。この性質を利用すると、電圧と電流の関係から流速を特定することができます。しかし、白金抵抗体単体では風速変化に対する電圧または電流の変化量があまり大きくないため、通常は図3のようにブリッジを構成し、検出感度を上げます。

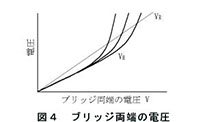

ブリッジ両端に印加する電圧Vを上げていくとVR点は直線的に変化しますが、VH点は加熱を伴うので曲がりを生じます。よって、VR点とVH点の電位差は図4のように変化します。

R1×R3>R2×RH0(RH0:0 ℃におけるRHの抵抗値)となるように各抵抗値を選ぶと、RHが加熱されていないうちはVR点とVH点の電位差がVR点>VH点となり、RHが加熱されるにつれてVH点の電圧も上昇し、途中で反転します(この交点でブリッジが平衡状態になっているという)。

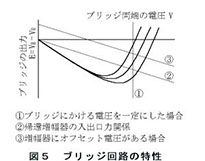

ブリッジの出力E(=VH―VR)とブリッジ両端電圧Vとの関係は、図5に示すようになります。加熱の少ないうちはEが負の値となり、加熱が進むにつれてEの値が正の値となります。

反転(VR>VHからVR<VHになる)させるために、ブリッジ両端に印加する電圧Vは流速が大きいほど大きくなります。縦の破線①は、ブリッジ両端電圧Vが一定の場合に風速値が変化すると、ブリッジ出力Eが変化することを示しております。この関係をグラフ化した一例が図6になります。この方式を定電流型と言います。

次に、流速が変化したときに電源電圧を加減して、常にブリッジの平衡状態を保つようにする方法を定温度型と言います。流体温度が一定の場合、流速とブリッジに流れる電流の関係も図6のようになります。帰還増幅器を使用して風速素子が一定温度になるように制御している回路例が図1となります。この回路は次のよう動作します。

今、平衡状態から急に流速が増加すると、風速素子の温度が下がり抵抗値が現象します。そのため、VH点の電圧が小さくなるので、帰還増幅器は初期の平衡状態になるように制御をかけ、ブリッジ電圧Vを増加させます。これにより、風速素子に流れる電流が増加し、風速素子を加熱します。図4の破線②は、帰還増幅器の出力を示します。破線②と曲線との交点がこのブリッジ回路の動作点となります。実際の場合には、帰還増幅器にオフセットがあるため破線③のようになります。帰還増幅器の増幅率が充分大きい場合には、風速素子がほとんど定温度状態となります。この方式を定温度型といいます。つまり、式(5)、式(6)の電流Iまたは電圧Vを一定として、風速素子の温度Tの変化を求める方法が定電流型、素子の温度Tを一定とし電流、電圧の変化を求めるのが定温度型と呼びます。

2.3 温度補償

定温度型の熱式風速計では、ブリッジの出力Eが常に平衡に保たれます。風速素子が定抵抗となることから、風速素子の温度が一定となります。これは風速のみならず、風温が変化しても一定である必要があります。放散熱量は風速素子の表面温度と風温の差に比例するため、風速が一定であっても、風温が変われば指示する風速値に誤差を生じることになります(式(1)参照)。

例えば、風速素子の表面温度を100℃に設定されているとき、風温が20℃から60℃に変化すると風速素子と風温の温度差が80℃から40℃に変わり、風速素子の放散熱量は半分になります。そのため、実際の風速が一定であっても風速の指示値は減少し、風速が下がったように見えます。このような現象を避けるためには、風温の変化が風速に影響を与えないように風速値を補償する必要があります。これを温度補償と呼びます。当社の熱式風速計には全て、この温度補償機能が付加されています。

温度補償を行うには、風速素子とは別に温度補償用素子が必要となります。図1に示すように、ブリッジのもう一辺に温度によって抵抗値の変わる素子を組み込みます。風温の変化に応じて、風速素子の加熱温度を変えて、式(5)(T- Ta)×(RH+r)2/RHまたは式(6)(T- Ta)/RHが一定となるようにします。これにより風の温度が変わっても風速の指示値に影響を与えなくなり、温度補償が有効になったと言えます。

また、風温による風速値の変化量があらかじめわかっていれば、温度補償素子をブリッジに組み込まなくても風温を同時に測定し、CPUで演算させれば補正することは可能となります。しかしながら、温度素子の応答性や流れ場の温度分布などが影響しますので、正確な値を得られません。温度補償素子をできる限り風速素子の近くに配置することが、温度補償機能を有効にします。

3.受感部の構造

熱式風速計に使用されている風速素子の一例を、図7に示します。これはセラミックパイプ(一例として、直径0.6mm、長さ7mm)に25μmの白金線を巻き、その上に特殊コーティングを施します。特殊な室内環境(例えばクリーンルーム)を除き、通常の室内環境では、ほこりや花粉などに代表される浮遊粉じんが空気中に存在します。白金線にこの浮遊粉じんが付着すると白金線の持つ抵抗温度係数が変化し、風速の指示値に影響を与えます。この特殊コーティングは空気中の浮遊粉じんから白金線を保護すると共に、風速素子の洗浄も可能にしております。この特殊コーティングを施すことで、長期に渡る安定性を確保しています。

この風速素子を組み込んだ受感部の一例を、図8に示します。受感部の構造としてはこのほかにも用途に応じて種々の形状のものがありますが、基本構成としては全て同じです。受感部の基本構成は、風速素子の他に、風温測定用の温度素子と風温の変化を感知するための温度補償素子があります。機種により、風温素子として温度補償素子を利用する場合もあります。

4.熱式風速計の機能と主な特長

当社の熱式風速計は、ご使用の用途により、機能や形態が異なる多くの機種を取りそろえております。主な特長を図9に、本体外観図を図10に示します。

(1)プローブの互換

高精度な測定をするためには、風速素子の形状、抵抗値や温度係数などが寸分違わず同じである必要がありますが、残念ながら全ての要因を同一にすることは現実的ではありません。風速素子の形状、抵抗値や温度係数などは、図 6で示した風速とブリッジ出力の関係曲線に影響し、風速素子毎に曲線の形状が変わります。また、風速とブリッジ出力の関係が曲線であるために、ゼロとフルスケールを調整するだけでは、お客様に高精度な測定を提供することができません。当社ではこれらの課題を解決しながらお客様の信頼に応えるために、校正データをROMに書き込み、お客様に提供する方法を取っております。これにより、ベストなコストで信頼性が高く、かつ、そのROMとプローブを同時に交換いただくことで、プローブ互換を実現しました。プローブ互換機能は、コストや信頼性の向上だけではありません。もし、万が一、プローブを破損された場合、直ちに代替プローブに交換することにより、お客様の測定中断時間を最短にいたします。

5.校正および風速基準について

日本工業規格(JIS T8202-1997)では、事務所・工場・地下街などの自然換気および人工換気における空気流(常圧・常湿で温度が0~100℃)の速さを測定する携帯用熱式風速計や、それらに組み込まれている温度測定部や静圧測定部について規定されています。

日本工業規格より現在市販されている風速計も、品質性能などについてJISの基準に合うものでなければなりません。ここで精度上の課題となるのは、0~100℃の温度範囲にわたって風速精度が5%以内を満足することです。

当社では温度可変風洞(5~50m/s、5~80℃)を用いて風速計の温度補償効果を検証しております。風速値そのものの指示精度は、風速の指示値と基準値の差が±(指示値の5%+0.1 m/s)以内でなければなりませんが、これに関しては低速風洞(0~3 m/s)および高速風洞(3~50 m/s)を用いて検証しています。

また、風速基準に関してはこれまで確立されておらず、各メーカーに委ねられていたため、微風速計に対する信頼性について疑問が持たれていました。このため、通商産業省・計量研究所は、温度が非常に安定した地下トンネル内に設置された走行台車を用いて、1 m/s以下の微風速に対する国家基準を確立しました。微風速領域の検定方法は、走行台車に風速計を載せてレールの上を走らせ、走行台車の移動時間と距離から速度を求めます。

日本品質保証機構(JQA)は、この国家基準と、トレーサビリティーがとれたソニックノズルを備えた風洞設備を保有しており、微風速計に対する校正を受け付けています。さらに、中速域(~30 m/s)に対しても、レーザー流速計を介した国家基準を確立しております。これも同様JQAで定期的な校正を実施しております。

6.おわりに

以上、熱式風速計の原理、受感部の構造、本体機能と特長および風速基準について説明いたしました。今後、建築物の高度化にともなう省エネ空調、室内環境における快適性の追求、ならびにクリーンルームにおける高い清浄度の維持・管理などでは、風速精度の信頼性はもちろん、機能面に対する要求はますます厳しくなると考えております。また、風速計のニーズがますます多様化してきており、それに伴って計測技術・制御技術などのお客様のご要望にお応えするために、メーカーとしてより一層努力してまいります。

1.はじめに

ご愛顧いただいております当社製品のアネモマスター・クリモマスター風速計を例として、熱式風速計の測定原理についてご紹介いたします。従来、建築物内の換気機能を定期的に検査するために熱式風速計が利用されてきました。近年では、建築物内の快適性や建築物に対する風(台風、ビル風など)の影響評価、また、クリ-ンルーム内環境の管理項目の1つである風測値の管理ツールとして、あらゆるシーンで熱式風速計をご利用いただいております。

風速値の測定方法としては、熱式以外に、風車などに代表されるヒラム式(ベーン式)、空気の流れの中で発生する圧力を測定するピトー管式、レーザー光線や超音波を利用したレーザー流速計や超音波風速計があります。これらの中で最も手軽で汎用的に利用されている風速計は熱式風速計であり、その基本原理、受感部の構造、および本体機能について説明いたします。

2.熱式風速計の原理

2.1 基本原理

加熱された物体を空気中に放置すると物体の熱が周囲の空気中に移動することにより、物体の温度が下がります。この加熱された物体に風を吹き付けると更に温度降下が加速します。このことから加熱された物体に風を吹き付ける風速値と、その風により空気に移動する熱量(熱放散量)の関係が判れば風速計として利用できます。この関係は次の式で表すことができます(Kingの式)。

QH=(a+b√U)×(T- Ta)----------------(1)

ここでは、

QH:放散熱量

U:風速値

Ta:周囲流体の温度

T:熱線(風速素子)の表面温度

a、b:流体および熱線の形状により決まる定数

を示します。

2.2 定温度型熱式風速計の原理

現在、一般に熱式風速計と呼ばれているのは、ほとんどが定温度型熱式風速計です。これは風の冷却作用による放散熱量(QH)と同じだけ風速素子に熱量を供給します。つまり、放散熱量(QH)と供給熱量(Q)は常に平衡状態です。したがって、風速素子の温度は常に一定に保たれます。風速値はこの供給熱量(Q)を測定することにより知ることができます。この定温度型熱式風速計の原理図は図.1のとおりです。

図.1:定温度型熱式風雨速計の原理

ここで、風速素子の抵抗をRH、風速素子に流す電流をIH、風速素子両端の電圧をVHとすると、

供給熱量Qは、

Q=IH2×RH=VH2/RH ----------------(2)

と表されます。ブリッジ両端の電圧をV、熱線側の抵抗をR(=RH+r)、風速素子に流れる電流をIH とすると

V=IH×R

=IH×(RH+r)

=VH×(RH+r)/RH --------------------(3)

ここで、(RH+r)/RHは定数なのでK=(RH+r)/RHとします。式(2)、式(3)より、供給熱量Qは

Q=V2/(K2RH) --------------------(4)

放散熱量Hと供給熱量Qは平衡になるので、式(1)、式(4)からH=Qとなります。

よって

V2=(a+b√U)×(T- Ta)×(RH+r)2/RH--------------------(5)

I2=(a+b√U)×(T- Ta)/RH --------------------(6)

となります。a、bは、式(1)と同様に定数です。

これら2式が定温度型熱式風速計の基本式であり、これをKingの式といいます。

Kingの式を利用して風速値を知る方法として、白金線のような抵抗温度係数の大きな金属を風速素子に使用して、その風速素子を電気的に加熱する方法があります。電子(電気)回路などに使用される抵抗(温度係数の小さなもの)に電流を流すと、その電流と抵抗両端の電圧の関係は直線(オームの法則)となり、風速素子として用いることができません。

白金抵抗体のように抵抗温度係数の大きな抵抗体に電流を流すと発熱します。この発熱により白金抵抗体の抵抗値も大きくなります。一定の電流を流し続けると、図2のように発熱により増加した抵抗値に応じて、白金抵抗体の両端の電圧も上がります。白金抵抗体の特性から、電流と電圧の関係は、直線ではなく曲線となります。このとき、抵抗値の増しかた、すなわち白金抵抗体の温度の上がりかたは、周囲の雰囲気条件(流速、流体温度など)によって異なります。

|

|

流体温度が一定の場合、図2のように流速によって曲線の形状が異なります。この性質を利用すると、電圧と電流の関係から流速を特定することができます。しかし、白金抵抗体単体では風速変化に対する電圧または電流の変化量があまり大きくないため、通常は図3のようにブリッジを構成し、検出感度を上げます。

ブリッジ両端に印加する電圧Vを上げていくとVR点は直線的に変化しますが、VH点は加熱を伴うので曲がりを生じます。よって、VR点とVH点の電位差は図4のように変化します。

|

|

R1×R3>R2×RH0(RH0:0 ℃におけるRHの抵抗値)となるように各抵抗値を選ぶと、RHが加熱されていないうちはVR点とVH点の電位差がVR点>VH点となり、RHが加熱されるにつれてVH点の電圧も上昇し、途中で反転します(この交点でブリッジが平衡状態になっているという)。

ブリッジの出力E(=VH―VR)とブリッジ両端電圧Vとの関係は、図5に示すようになります。加熱の少ないうちはEが負の値となり、加熱が進むにつれてEの値が正の値となります。

|

|

反転(VR>VHからVR<VHになる)させるために、ブリッジ両端に印加する電圧Vは流速が大きいほど大きくなります。縦の破線①は、ブリッジ両端電圧Vが一定の場合に風速値が変化すると、ブリッジ出力Eが変化することを示しております。この関係をグラフ化した一例が図6になります。この方式を定電流型と言います。

次に、流速が変化したときに電源電圧を加減して、常にブリッジの平衡状態を保つようにする方法を定温度型と言います。流体温度が一定の場合、流速とブリッジに流れる電流の関係も図6のようになります。帰還増幅器を使用して風速素子が一定温度になるように制御している回路例が図1となります。この回路は次のよう動作します。

今、平衡状態から急に流速が増加すると、風速素子の温度が下がり抵抗値が現象します。そのため、VH点の電圧が小さくなるので、帰還増幅器は初期の平衡状態になるように制御をかけ、ブリッジ電圧Vを増加させます。これにより、風速素子に流れる電流が増加し、風速素子を加熱します。図4の破線②は、帰還増幅器の出力を示します。破線②と曲線との交点がこのブリッジ回路の動作点となります。実際の場合には、帰還増幅器にオフセットがあるため破線③のようになります。帰還増幅器の増幅率が充分大きい場合には、風速素子がほとんど定温度状態となります。この方式を定温度型といいます。つまり、式(5)、式(6)の電流Iまたは電圧Vを一定として、風速素子の温度Tの変化を求める方法が定電流型、素子の温度Tを一定とし電流、電圧の変化を求めるのが定温度型と呼びます。

2.3 温度補償

定温度型の熱式風速計では、ブリッジの出力Eが常に平衡に保たれます。風速素子が定抵抗となることから、風速素子の温度が一定となります。これは風速のみならず、風温が変化しても一定である必要があります。放散熱量は風速素子の表面温度と風温の差に比例するため、風速が一定であっても、風温が変われば指示する風速値に誤差を生じることになります(式(1)参照)。

例えば、風速素子の表面温度を100℃に設定されているとき、風温が20℃から60℃に変化すると風速素子と風温の温度差が80℃から40℃に変わり、風速素子の放散熱量は半分になります。そのため、実際の風速が一定であっても風速の指示値は減少し、風速が下がったように見えます。このような現象を避けるためには、風温の変化が風速に影響を与えないように風速値を補償する必要があります。これを温度補償と呼びます。当社の熱式風速計には全て、この温度補償機能が付加されています。

温度補償を行うには、風速素子とは別に温度補償用素子が必要となります。図1に示すように、ブリッジのもう一辺に温度によって抵抗値の変わる素子を組み込みます。風温の変化に応じて、風速素子の加熱温度を変えて、式(5)(T- Ta)×(RH+r)2/RHまたは式(6)(T- Ta)/RHが一定となるようにします。これにより風の温度が変わっても風速の指示値に影響を与えなくなり、温度補償が有効になったと言えます。

また、風温による風速値の変化量があらかじめわかっていれば、温度補償素子をブリッジに組み込まなくても風温を同時に測定し、CPUで演算させれば補正することは可能となります。しかしながら、温度素子の応答性や流れ場の温度分布などが影響しますので、正確な値を得られません。温度補償素子をできる限り風速素子の近くに配置することが、温度補償機能を有効にします。

3.受感部の構造

熱式風速計に使用されている風速素子の一例を、図7に示します。これはセラミックパイプ(一例として、直径0.6mm、長さ7mm)に25μmの白金線を巻き、その上に特殊コーティングを施します。特殊な室内環境(例えばクリーンルーム)を除き、通常の室内環境では、ほこりや花粉などに代表される浮遊粉じんが空気中に存在します。白金線にこの浮遊粉じんが付着すると白金線の持つ抵抗温度係数が変化し、風速の指示値に影響を与えます。この特殊コーティングは空気中の浮遊粉じんから白金線を保護すると共に、風速素子の洗浄も可能にしております。この特殊コーティングを施すことで、長期に渡る安定性を確保しています。

この風速素子を組み込んだ受感部の一例を、図8に示します。受感部の構造としてはこのほかにも用途に応じて種々の形状のものがありますが、基本構成としては全て同じです。受感部の基本構成は、風速素子の他に、風温測定用の温度素子と風温の変化を感知するための温度補償素子があります。機種により、風温素子として温度補償素子を利用する場合もあります。

|

|

4.熱式風速計の機能と主な特長

当社の熱式風速計は、ご使用の用途により、機能や形態が異なる多くの機種を取りそろえております。主な特長を図9に、本体外観図を図10に示します。

(1)プローブの互換

高精度な測定をするためには、風速素子の形状、抵抗値や温度係数などが寸分違わず同じである必要がありますが、残念ながら全ての要因を同一にすることは現実的ではありません。風速素子の形状、抵抗値や温度係数などは、図 6で示した風速とブリッジ出力の関係曲線に影響し、風速素子毎に曲線の形状が変わります。また、風速とブリッジ出力の関係が曲線であるために、ゼロとフルスケールを調整するだけでは、お客様に高精度な測定を提供することができません。当社ではこれらの課題を解決しながらお客様の信頼に応えるために、校正データをROMに書き込み、お客様に提供する方法を取っております。これにより、ベストなコストで信頼性が高く、かつ、そのROMとプローブを同時に交換いただくことで、プローブ互換を実現しました。プローブ互換機能は、コストや信頼性の向上だけではありません。もし、万が一、プローブを破損された場合、直ちに代替プローブに交換することにより、お客様の測定中断時間を最短にいたします。

5.校正および風速基準について

日本工業規格(JIS T8202-1997)では、事務所・工場・地下街などの自然換気および人工換気における空気流(常圧・常湿で温度が0~100℃)の速さを測定する携帯用熱式風速計や、それらに組み込まれている温度測定部や静圧測定部について規定されています。

日本工業規格より現在市販されている風速計も、品質性能などについてJISの基準に合うものでなければなりません。ここで精度上の課題となるのは、0~100℃の温度範囲にわたって風速精度が5%以内を満足することです。

当社では温度可変風洞(5~50m/s、5~80℃)を用いて風速計の温度補償効果を検証しております。風速値そのものの指示精度は、風速の指示値と基準値の差が±(指示値の5%+0.1 m/s)以内でなければなりませんが、これに関しては低速風洞(0~3 m/s)および高速風洞(3~50 m/s)を用いて検証しています。

また、風速基準に関してはこれまで確立されておらず、各メーカーに委ねられていたため、微風速計に対する信頼性について疑問が持たれていました。このため、通商産業省・計量研究所は、温度が非常に安定した地下トンネル内に設置された走行台車を用いて、1 m/s以下の微風速に対する国家基準を確立しました。微風速領域の検定方法は、走行台車に風速計を載せてレールの上を走らせ、走行台車の移動時間と距離から速度を求めます。

日本品質保証機構(JQA)は、この国家基準と、トレーサビリティーがとれたソニックノズルを備えた風洞設備を保有しており、微風速計に対する校正を受け付けています。さらに、中速域(~30 m/s)に対しても、レーザー流速計を介した国家基準を確立しております。これも同様JQAで定期的な校正を実施しております。

6.おわりに

以上、熱式風速計の原理、受感部の構造、本体機能と特長および風速基準について説明いたしました。今後、建築物の高度化にともなう省エネ空調、室内環境における快適性の追求、ならびにクリーンルームにおける高い清浄度の維持・管理などでは、風速精度の信頼性はもちろん、機能面に対する要求はますます厳しくなると考えております。また、風速計のニーズがますます多様化してきており、それに伴って計測技術・制御技術などのお客様のご要望にお応えするために、メーカーとしてより一層努力してまいります。